南海トラフ地震 発生確率見直し

30年以内の南海トラフ地震 発生確率見直し

「60~90%程度以上」「20~50%」と併記

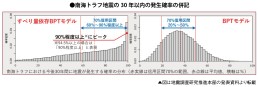

政府の地震調査委員会は2025年9月、南海トラフ巨大地震の発生確率を見直しました。今後30年以内にマグニチュード8~9クラスの地震が起きる確率は、従来の「80%程度」を「60~90%程度以上」に変更し、別の統計モデルによる「20~50%」という値も併記されました。これまでは1つだけの発生確率を発表していましたが、予測の不確実性を幅として示すことで、地震発生時期の特定が難しい現実をより正確に伝える狙いがあると思われます。

地震の発生確率は、南海トラフ地震だけは他の地震と違う計算モデルを使用していました。今回併記した「20~50%」は、他の地震と同様の計算方式によるものですが、「80%程度」は江戸時代に発生した南海トラフ地震記録(古文書)の史料をもとにしたもので、記録の解釈によって地震規模が変わるという不確実性が指摘され、幅を持たせた「60~90%程度以上」の確率に変更したそうです。また「20~50%」という数字は、他の地震の発生予測確率と同じ計算モデルを使用したものです。

しかし「60~90%程度以上」「20~50%」と併記し、幅が広がったことで戸惑う人が増えるでしょう。高い発生確率を示すことは、危機意識を高めて対策を急がせることにはつながりますが、いたずらに不安感を醸成することもあります。

地震調査委員会の狙いは「最低でも20~50%の可能性はあるが、実際には60~90%という高い可能性も排除できない」と示すことで、防災関係者や一般市民に「高確率リスクと低確率リスクの双方を念頭に置くべき」という危機意識を促すところにあると思われます。

歴史上の南海トラフ地震を分析すると

発生予測の難しさが見えてくる

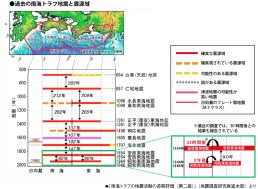

下図は、歴史資料から明らかになった南海トラフの大地震について、その震源域を時代ごとに示したものです。これを見ると、南海トラフで起きた大地震は、震源の広がり方にさまざまなパターンがあることが分かります。中には1605年の慶長地震のように、揺れはそれほど強くなかったのに大津波が発生したという、特別なタイプの地震もあります。安政東海地震(1854年)と安政南海地震のように、32時間の時間差で震源地を移して大きな地震が連続することもあります。これは「半割れ」と呼ばれるもので、昭和東南海地震(1944年)では、2年後に半割れが起きて昭和南海地震(1946年)が発生しています。

また、海底や陸地の堆積物を調べる地質学的な研究から、歴史の記録に残っていない時代、たとえば白鳳(天武)地震(684年)より前にも、南海トラフではない大きな地震が繰り返し起きていたことも分かってきました。

これらの調査結果をもとにすると、最大級の被害をもたらした宝永地震(1707年)と同じ規模の地震は、およそ300~600年の間隔で発生していることが分かります。さらに、高知県の蟹ヶ池で見つかった津波堆積物の調査では、約2000年前に宝永地震を上回る大きな津波が四国沿岸を襲った可能性も指摘されています。

このように南海トラフで起きる地震は広範囲に発生し、さまざまなタイプや発生のしかたがあり、同じ場所で同じ規模の地震が周期的に起きるとは限りません。つまり「南海トラフ地震」は、いつ、どこで、どのような形で起きるのかを正確に予測するのがとても難しい地震なのです。

だからこそ、「明日にも大地震が起きるかもしれない」という意識を持ち、日ごろから地震への備えをしっかりとしておくことが大切です。