カムチャツカ半島地震から学ぶ防災

震源は千島海溝の北端

約400年周期で巨大地震が発生

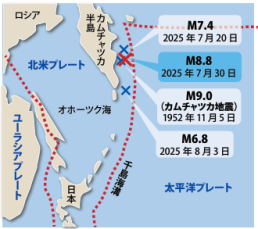

7月30日、ロシア・カムチャツカ半島沖でマグニチュード8.8の巨大地震が発生しました。震源は千島海溝の北端付近で、太平洋プレートが北米プレートの下に沈み込む「沈み込み帯」にあたります。この地震により、カムチャツカ半島や千島列島の沿岸には高さ5~6mの津波が押し寄せ、家屋の被害や負傷者が報告されました。また、日本の太平洋岸一帯には津波警報が発令されました。津波は20㎝~140㎝でしたが、震源が遠い地震でも影響を受けることが改めて示される地震でした。この10日前の7月20日にはマグニチュード7.4の前震、8月3日にはマグニチュード6.8の余震が起きています(右図)。

千島海溝は古くから世界有数の地震多発地帯です。1952年にはカムチャッカ地震(マグニチュード9.0)が発生し、1737年には推定マグニチュード9.3という歴史的にも最大級の地震が起きています。当時の痕跡からは、60mを超える津波が沿岸を襲ったことが確認されています。近年もこの海域ではマグニチュード7~8級の地震が繰り返し発生しており、今回の地震もその活動の一環とみられます。

カムチャツカ半島地震の震源

出所:アメリカUSGSなどのデータを元に作図

注:マグニチュード(M)は米地質調査所(USGS)による

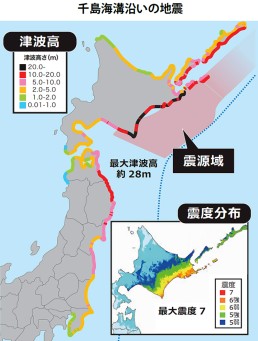

千島海溝では約400年周期で巨大地震が発生している

右図は、気象庁の防災パンフレット『日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震ー事前の備えー』に掲載されている千島海溝沿いの最大震度7クラスの地震による震度と津波高を示したものです。この地域で発生する地震は、ほとんどの場合津波を伴います。揺れに対する備えだけでなく、津波への備えも忘れてはならないでしょう。

特に警戒されているのが、北海道東部から根室沖にかけての領域です。ここではおよそ400年周期で巨大地震が発生しており、現在はその「満期」に差しかかっていると指摘されています。専門家は「東日本大震災クラスの超巨大地震がいつ起きても不思議ではない」と警鐘を鳴らしており、日本にとって千島海溝地震は依然として深刻なリスクです。

出所:気象庁『日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震ー事前の備えー』

遠隔地の地震でも安心できない

揺れは小さくても津波の恐れがある

今回の地震を通じて、改めて注目されたのが「遠地津波」の存在です。遠地津波とは、遠く離れた場所の地震(遠地地震)が起こす津波が、はるか離れた場所に押し寄せる現象です。震源が日本から数百㎞以上離れていても、津波は太平洋を伝わり大きな被害を及ぼす可能性があります。震源地の被害が限定的であっても、はるか遠くの国や地域が深刻な被害を受けることがあるのです。

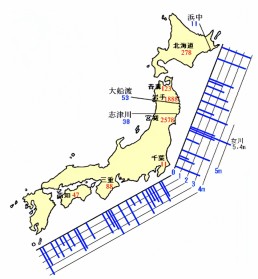

その代表例が1960年のチリ大地震です。南米チリで発生したマグニチュード9.5の巨大地震は20世紀以降最大規模の地震です。このときの津波は太平洋をジェット機並みの平均時速750㎞で横断し、約22時間半後に日本に到達しました。三陸沿岸では高さが最大6.1mの津波が押し寄せ、139人が犠牲となりました。震源が約1万7000㎞離れていたにもかかわらず甚大な被害をもたらしたことで、日本社会に大きな衝撃を与えました。

現在では津波警報システムや衛星観測の進歩により、予測精度は飛躍的に高まっています。しかし津波は湾の地形や水深によって増幅し、予測を超える高さに達することがあります。そのため沿岸部の住民は、「揺れが小さくても、警報が出たらすぐに避難する」ことが命を守るために必要です。

1960年チリ地震津波の高さと被害

出所:チリ地震津波調査報告 気象庁技術報告書第8号

地震対策に近道はない

日常的な防災意識が被害を最小化する

今回のカムチャツカ半島地震は、日本に大きな直接被害をもたらさなかったものの、「千島海溝の活動が続いていること」と「遠地津波が現実の脅威であること」の二つを示した点で重要な意味を持ちます。

地震や津波は正確に予測することが困難です。しかし、歴史を振り返れば繰り返し襲来してきた事実があり、そこから私たちは学ぶことができます。

防災の基本は「命を守るための即座の行動」です。揺れが小さいからと油断せず、警報や注意報が発表されたら海から離れ高台へ避難する。避難経路を確認し、家族や地域で連絡手段を共有しておく。こうした備えこそが、いざというときに被害を最小限に抑える力になります。