長周期地震動とは?

タワービルの多い大都市圏では「長周期地震動」への対策が不可欠

★規模の大きな地震では、遠隔地の高層ビルも共振して揺れる

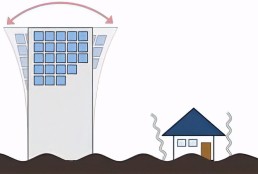

2011年3月11日に発生した東日本大震災では、首都圏の高層ビルばかりか、約770㎞離れた大阪府の咲州(さきしま)庁舎でも揺れ幅3mほどの長周期地震動が観測されました。長周期地震動は、大きな地震の発生時に起こる揺れ幅の大きい(揺れが1往復するのに長い時間がかかる)地震動です。特に高層ビルでは、ビル自体の固有周期と地震波の周期が一致すると共振が起こり、数メートル幅の揺れが2~8秒続くこともあります。

建物の固有周期は建物の高さによって異なり、一般的に高いビルほど長い固有周期をもち、揺れ幅も大きくなります。また、同じ建物でも低層階より高層階の揺れが大きくなります。

免震構造のビルであれば、揺れることで地震の力を軽減させることができますが、地震対策が施されていないビルでは倒壊する危険性もあります。

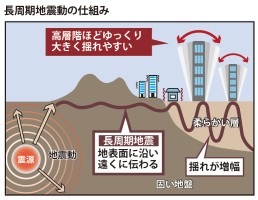

長周期地震動の仕組み

長周期地震動の主成分である表面波は、震源が浅いほど大きくなるので、規模が大きく震源の浅い地震ほど長周期地震動が発生しやすくなります。

地震の揺れは1回震動するごとに力が減衰していきますが、長周期地震動では周期が長いため震動回数も少なく、エネルギーを失わずに遠隔地にまで大きな影響を及ぼします。また、固い地盤より、埋立地などの軟らかい地盤では揺れ幅が増幅しやすいと言えます。

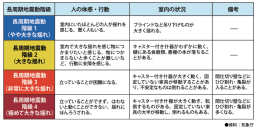

★気象庁では、長周期地震動階級を緊急地震速報に加えた

気象庁では、2023年2月1日から、従来の緊急地震速報に長周期地震動階級が3以上の場合ホームページで発表することにしました。長周期地震動階級は下図のとおりです。

2023年9月26日に発生した十勝沖地震(マグニチュード8.0、最大震度6弱)では、震源から250㎞離れた苫小牧市の石油備蓄タンク浮き屋根が長周期地震動のために沈没し、2日後に静電気による火災が発生しました。また、2004年10月23日の新潟県中越地震(マグニチュード6.8、最大震度7)では、震源から200㎞離れた東京都内の高層ビルで、長周期地震動によりエレベータのワイヤーの故障が発生する被害がありました。

自分でできる長周期地震動による被害を少なくする対策は次のようなことです。

●背の高い家具は突っ張り棒で固定。重いものを下段に収納して重心を低くする。

●食器棚はL字金具で固定。ガラス飛散防止フィルムを貼る。

扉の解放防止器具やすべり止めシートで食器の飛び出しを防止。

●キャスター付きの家具類は下皿などで移動防止対策。テレビは粘着マットやベルトなどで固定。

●家具の転倒により、扉や避難口を塞がないように配置。

●家具の転倒する方向には寝ないようにする。