日本列島を揺るがす異変?

北と南で相次ぐ群発地震と高まる懸念

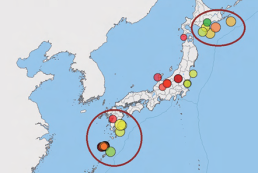

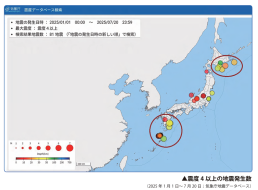

日本では、今年1月1日以降、震度1以上の地震の発生数は7月22日までに3230回となり、2024年の年間発生数3678回に迫る勢いです。今年の地震の多くはトカラ列島近海での群発地震ですが、北海道東南沖の千島海溝近辺でも震度4の地震が6回発生するなど、日本列島の北と南で大きな地震への懸念が高まっています。

鹿児島県十島村(トカラ列島)近海では

6月21日以降、有感地震が2200回以上発生

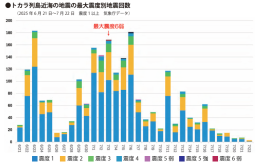

鹿児島県十島村を構成するトカラ列島近海では、6月21日から群発地震が続き、7月22日までに震度1以上の地震が2206回発生しています。7月3日にはマグニチュード5.5、最大震度6弱の地震が起き、震源に近い悪石島と小宝島の住民約30人が、鹿児島市などへ島外避難する事態となりました。

トカラ列島近海では、2021年12月に346回、2023年9月にも308回の群発地震が発生しています。2024年1月1日に能登半島で起きたマグニチュード7.6、最大震度7の大地震も6年ほど前から地震が増え始め、たびたび群発地震が発生した後に起きたものでした。トカラ列島の群発地震も、巨大地震の前兆ではないかとの心配もあります。

トカラ列島は火山活動でできた島々

複雑な海底地形とマグマの動きで群発地震が発生

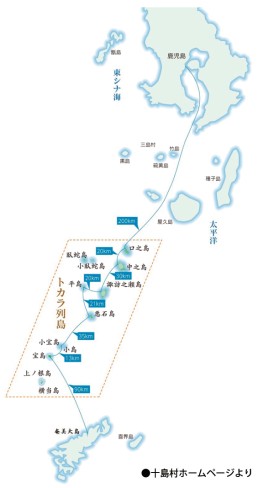

トカラ列島群発地震のニュース速報では「九州地方で地震がありました」という言葉で始まることが多く、「十島村(としまむら)では・・・・・」という表現も見られますが、トカラ列島や十島村の正確な位置をすぐに思い浮かべられる人は多くないと思います。地図で位置を確認しておきましょう。

左の地図の、屋久島と奄美大島の間にある口之島から始まる13の島々(人が住んでいる島は、口之島、中之島、平島、諏訪之瀬島、悪石島、小宝島、宝島の7島、2021年1月1日現在の人口は684人)の総称がトカラ列島で、全島が鹿児島県十島村に属しています。

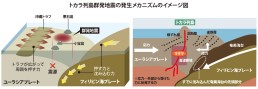

トカラ列島で群発地震が繰り返される原因は、主に2つあるといわれています。1つは海底地形の問題です。海のプレートであるフィリピン海プレートが、陸のプレートであるユーラシアプレートに沈み込む境界に位置しているため、トカラ列島はフィリピン海プレートの押す力と沈み込む力を受けています。さらにトラ列島の西側にある、水深約2200mの沖縄トラフの動きが地震を引き起こしやすくしています。

もう1つは、トカラ列島を含む琉球弧(九州南端から沖縄、台湾まで弧状に連なる島々)の多くが火山活動によって形成されたことです。現在でも口永良部島や諏訪之瀬島などには活動的な火山があり、地下のマグマの移動や圧力変化によって群発地震が発生する可能性もあります。これらの2つのメカニズムが複雑に絡み合い、たびたび群発地震が起きていると考えられます。

北海道東南部の千島海溝近辺では

今年に入ってから、震度4以上の地震が6回発生

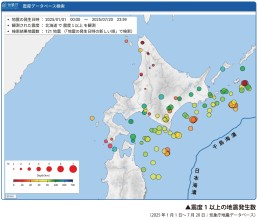

上図は2025年1月1日~7月20日の間に発生した震度1以上の地震の震源を示したものです。この地図を見ると、震源が右上から左下へと帯状に分布していることがわかります。この帯は、さらに右下にある千島海溝と平行するように並んでいます。この地域で起きる地震の多くは、海のプレートである大平洋プレートが、陸のプレートである北米プレートに沈み込む動きによって発生しています。この沈み込みによって形成されたのが最大水深9550mの千島海溝です。この海溝の動きにより、今年5月~6月の間に震度4の地震が次の6回発生しています。

●5月15日 十勝地方中部 マグニチュード4.7 最大震度4

●5月23日 浦河沖 マグニチュード5.4 最大震度4

●5月26日 十勝地方南部 マグニチュード5.3 最大震度4

●5月31日 釧路沖 マグニチュード6.0 最大震度4

●6月2日 十勝沖 マグニチュード6.1 最大震度4

●6月19日 根室半島南東沖 マグニチュード6.0 最大震度4

千島海溝周辺で起きる地震は、いずれも大平洋プレートと北米プレート境界で起きていますが、震源地がプレート境界の地震(2003年十勝沖地震など)、海溝外側の地震(1933年昭和三陸地震など)、陸側プレート内の地震(2018年北海道胆振東部地震など)、沈み込んだプレート内の地震(1994年北海道東方沖地震など)のように、さまざまなタイプの地震が発生しています。プレートの動きによる地震の想定域は、非常に広範囲に及ぶため、それを考慮した防災対策が必要になります。